Para no perder el sentido de la realidad -me decía un buen amigo el otro día-, lo mejor que podemos hacer es pensar con perspectiva hasta dónde alcanzan nuestras demandas de justicia social en un momento dado. Era la razonable conclusión a la que había conducido nuestra conversación sobre los llamados Paradise Papers, después de corroborar nuestro absoluto desarme discursivo ante las lógicas del capitalismo global actual. Su hegemonía se hace tan evidente que ya ni siquiera cabe contradecir lo que tiene de perverso el sistema redistributivo del Estado Social. Por arte de magia, este es ahora el espacio de resistencia contra esa revolución, aparentemente desterritorializada, que está llevando a cabo el 1% de la población mundial – verdadero sujeto nómada- contra ese otro 99% que vive encerrado en el Estado.

Es lamentable que este escenario macabro sea traducido tan a menudo como una lucha entre los ganadores y los perdedores de la globalización. Si bien es cierto que los “penúltimos” son machaconamente empujados a pisotear a los “últimos”, estos y aquellos deberían ser conscientes de que su antagonismo es el fruto de compartir un mismo espacio físico, el Estado nación, desbordado desde hace décadas por un sistema de expropiación mundial para el que se hace indispensable, sin embargo, contar con su capacidad recaudatoria.

El Estado recauda y, cada vez con menos recursos, redistribuye lo que consigue arañar a todos aquellos que no cuentan con lo suficiente como para poner su dinero a salvo en paraísos fiscales. La falta de ingresos fiscales es compensada mediante el endeudamiento público, que crece y concede verosimilitud al dogma de la austeridad. Así, los recortes en el Estado de bienestar se suman a una presión impositiva cada vez más acusada sobre los sectores sociales con rentas medias y bajas -ambas, generalmente, rentas del trabajo-, pues en lo sucesivo será necesario anteponer el pago de la deuda -que conlleva la posibilidad de mantener abiertas las fuentes de financiación- al sostenimiento de unos servicios públicos de calidad. El Estado recauda, sí, pero sobre todo lleva a cabo esa labor de estratificación social que secciona a las mayorías sociales convirtiéndolas en grupos antagónicamente enfrentados.

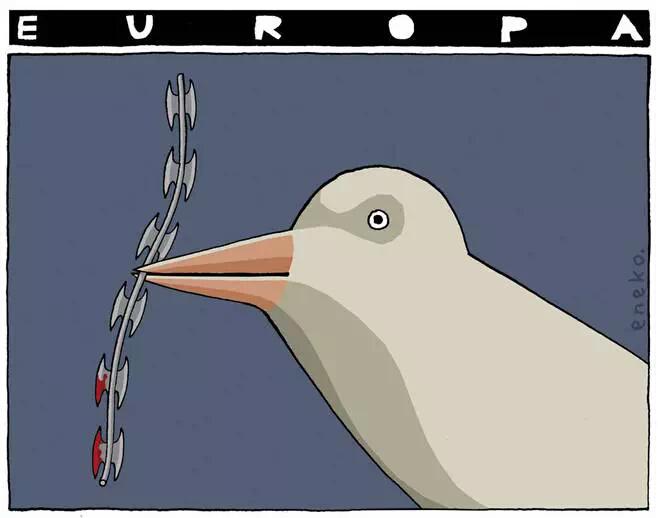

Cuando el tópico habla de la incapacidad del Estado para hacer frente a los desafíos del mundo globalizado, olvida (a sabiendas) la indispensable función del Estado en el sistema actual. De hecho, la gran mayoría de territorios que engloban la lista de paraísos fiscales son Estados soberanos, algunos de ellos, vergonzosamente, miembros de pleno derecho de la Unión Europea. Si el tópico dice que solo un acuerdo internacional conseguiría poner coto al movimiento desenfrenado de capitales, habría que responder que una simple llamada de la Canciller alemana de turno haría temblar de miedo a todo el Principado de Liechtenstein. Se podría decir que es una cuestión de voluntad política, pero sería más adecuado empezar a hablar de soberanía.

Para luchar contra los paraísos fiscales es necesario llevar a cabo, al mismo tiempo, una transformación radical del Estado. Esto es así porque tanto los unos como los otros forman parte del entramado de poder que da sustento al capitalismo global. El Estado extrae recursos de la sociedad que, luego, mediante los mecanismos de la deuda soberana, es probable que acaben en las redes de los paraísos fiscales y, desde ahí, de vuelta al Estado en forma de financiación en los mercados internacionales. El resultado es una transferencia de renta invertida, es decir, de las capas medias y bajas a las élites. No hay democracia, que merezca tal nombre, que aguante este exponencial crecimiento de las desigualdades. Pero, si nos atenemos a la capacidad expropiatorias de las élites, no hay tampoco, paradójicamente, Estados más consolidados que los actuales.

Es por ello que las crisis de los sistemas político-sociales de los últimos tiempos han podido convivir “pacíficamente” con una política económica inamovible. La UE es el ejemplo paradigmático de ello. El desmantelamiento paulatino de los sistemas sociales en los Estados miembros ha supuesto, en muchos casos, la quiebra de los sistemas políticos tradicionales. Pero esta quiebra, en el contexto de la UE, ha dado lugar a una recomposición coherente con la lógica de las políticas de austeridad y la intervención neoliberal de la economía. La crisis, se podría decir, ha sido resuelta mediante una desestabilización controlada de las sociedades, como si una transformación tan profunda hubiera requerido de un mínimo de desahogo social, del simulacro político en el que nos vemos hoy envueltos.

Por todo ello, los continuos llamamientos a la persecución de los paraísos fiscales pecan de ingenuos si no asumen su condición de engranaje de una maquinaria expropiatoria que necesita, quizá más que nunca, del Estado. En este sentido, puesto que la realidad fiscal se encuentra partida en dos -entre ese 1% desterritorializado y el otro 99% encerrado en el Estado-, acabar con las políticas de represión salarial o una subida considerable del salario mínimo haría más contra el fraude fiscal que los impotentes llamamientos a la transparencia financiera internacional.

Todas esas fuerzas malgastadas en perseguir flujos de capitales podrían ser redirigidas al cuerpo sólido del trabajo y los salarios, en luchar, en definitiva, contra un rival que esté a la altura. Este es, visto con perspectiva, el campo de batalla más accesible para que el resultado no sea siempre una frustración tras otra.